耳石症

耳石症也就是良性陣發姿勢性眩暈 ( Benign Paroxysmal Positional Vertigo,BPPV),屬於「姿勢性眩暈」的一種,就是當頭部位置相對於重力方向有所改變時會引起的頭暈。最早關於耳石症的描述是由Robert Bárány於1921年提出,他觀察到某些患者於某些頭部動作改變時會產生短暫的眩暈症狀,當時推測可能與內耳的耳石器有關。1952年Dix和Hallpike兩位學者進一步將這樣的現象描述清楚,定名為「良性陣發性姿勢性眩暈」,暗示著這種眩暈疾病與姿勢改變有關、每次發作的時間不會太長、是一種安全的眩暈疾病。至於治療耳石症最有效的方法就是的耳石復位術,最早是 Epley醫師於1992年所發表。

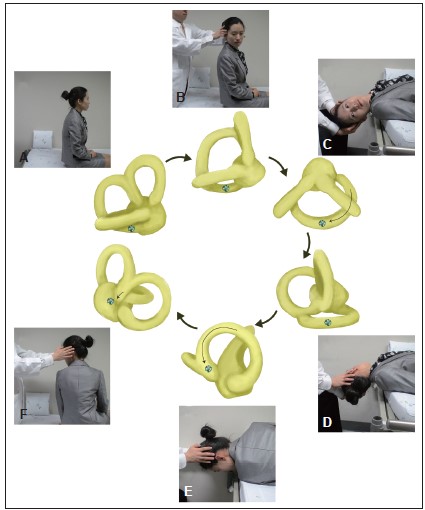

萬芳醫院分析660位暈眩初診病患,周邊性暈眩約49%,而耳石症是最常見的周邊性暈眩約佔40%,且較好發於女性約64%,右耳發生機會稍高一些約56%,而後側半規管的耳石症最常見約83%,耳石症的診斷主要靠病史及理學檢查。病史方面的特徵是病人的眩暈感為一種天旋地轉之感覺,發生在頭部位置改變時,例如在床上翻身、抬頭或低頭時,發作為陣發性,每次發作暈眩的時間不會超過1分鐘。診斷最常見的後半規管耳石症的方法稱為Dix-Hallpike檢查,而診斷水平半規管耳石症則要靠Supine Roll檢查。治療方式主要靠耳石復位術,後半規管耳石常用Epley maneuver。雖目前尚無定論,但大多仍建議於復位後48小時不要平躺睡(枕頭墊高一點)。

因耳石症會引起眩暈而增加跌倒的風險,故年長者於耳石症發作的急性期應注意跌倒的風險,且耳石症是比較容易復發的暈眩症,其一年內復發的機率約為10%,統計上頭部外傷、高血壓,高血脂,高血糖、骨鬆,維他命D缺乏是復發的危險因子,但其為良性的暈眩症,並不會導致嚴重的後遺症,只要正確的診斷,耳石復位的成功率高達95%,所以若發生姿勢性相關且時間小於一分鐘又沒有合併神經學症狀的暈眩,可以先至耳鼻喉科診斷及治療。

▲右後半規管耳石復位手法 (摘錄自J Clin Neurol 2010;6:51-63)

團隊介紹 耳鼻喉科陳伯岳醫師