您所不常見到的疾病—多發性骨髓瘤

臺北市立萬芳醫院癌症中心 邱宗傑主任

多發性骨髓瘤也稱為漿球細胞瘤,屬於漿球細胞的惡性腫瘤。所謂漿球細胞是指人體血液內白血球的ㄧ種負責製造免疫球蛋白的細胞。2020年全球約有175,000人被診斷出此病,而有117,000人死於此症,臺灣民眾此病的發生年齡高峰在70-75歲間,依1979-2003年間的流行病學資料統計,平均每年每百萬人口發生率約為7.5人,但依中央健保局2006年的資料統計,每年發生率約為平均發生每百萬人的16人,可見此病在台灣隨著國人餘命延長,發生率也在快速的增加中。

此病發生的原因不明,不過一般好發於60歲以上年齡的人口,男多於女,40歲以下人口罕見。致病的危險因子,包括肥胖、輻射線的暴露、家族史、年齡老化、以及一些化學物質的接觸和暴露,如芳香烴等。病人在發生臨床症狀,如多處骨痛、貧血、腎功能不良、高血鈣及感染前,會先由意義不明的單株球蛋白血症(MGUS)進展到無症狀型骨髓瘤(smoldering myeloma)。由於漿球細胞負責人體免疫球蛋白的製造,因此當漿球細胞發生異常病變時,除了會製造許多異常的抗體,引起人體腎臟功能的損傷和免疫功能的異常,導致感染發生和高免疫球血症等相關病變外,有時漿球細胞還會在骨髓或軟組織內形成腫塊,若只有一個腫塊稱為孤立型漿球細胞瘤,若多個則稱為多發性骨髓瘤。

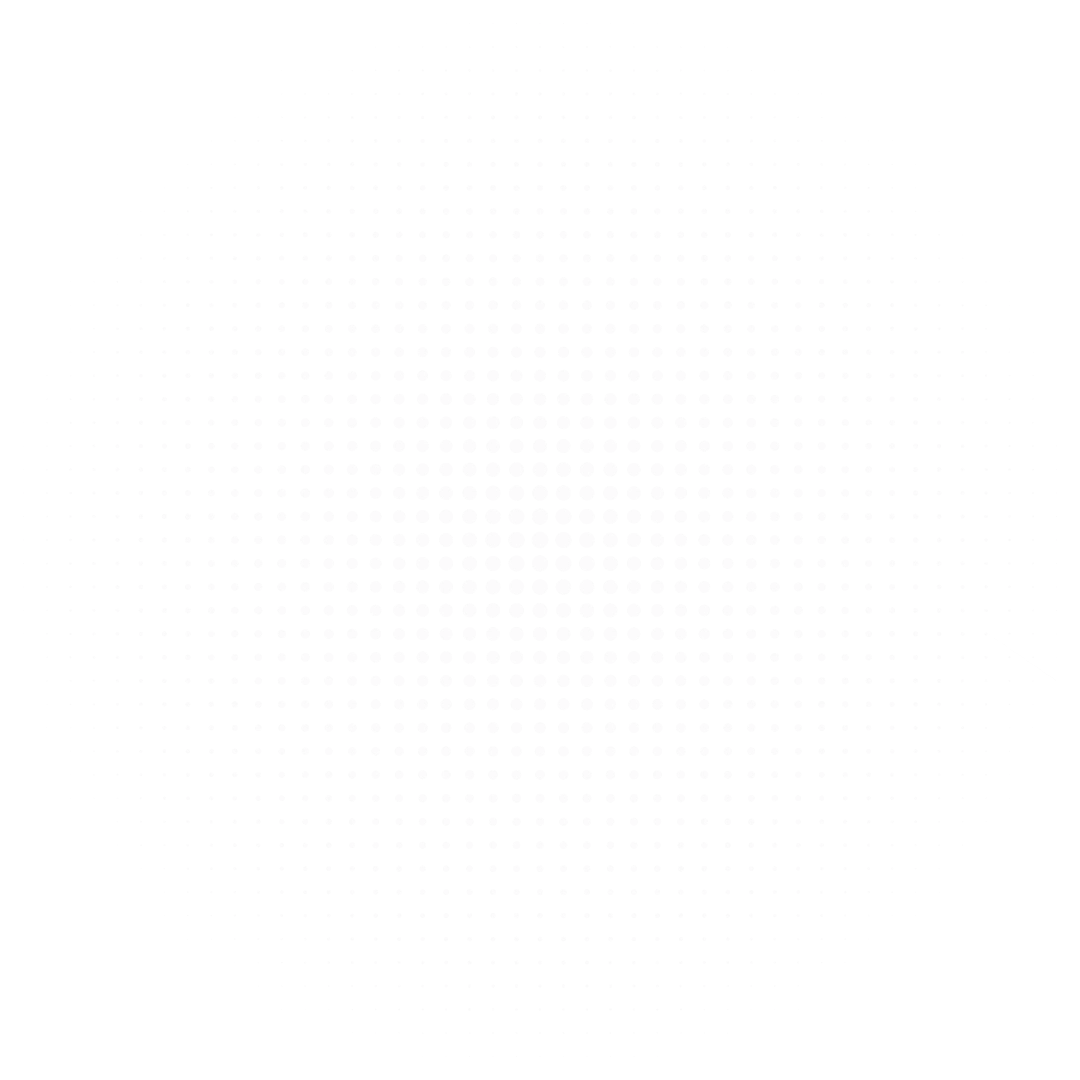

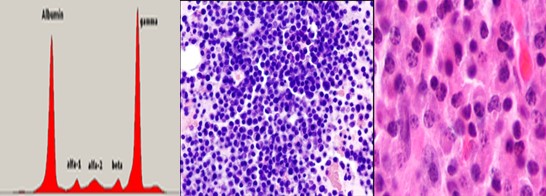

多發性骨髓瘤的診斷基本上是以電泳分析血液或尿液檢驗出異常的免疫球蛋白(如圖一左),再加上骨髓檢查出過多的漿球細胞比率(圖一中、右),和影像學檢查有骨骼病變(如圖二)為主,病人血液檢查也會有貧血、腎功能不良和高血鈣等情形。臨床上依體內漿球細胞數量和引起骨病變程度可分為三期,期別越高代表體內骨髓瘤細胞數量越高,症狀越嚴重。

|

| 圖一、多發性骨髓瘤病人診斷的電泳分析圖(左:和骨髓穿刺。中:漿球細胞瘤。右:切片下的病理顯微影像) |

|

| 圖二、多發性骨髓瘤病人頭骨(左:肱骨及肋骨。中:前臂骨。右: X光檢查會有射線可透過的骨病變和蝕骨變化) |

治療上可以使用類固醇、化學藥物、標靶藥物以及造血幹細胞移植、和CAR-T的細胞治療等。近年許多新型藥物的研發問世,使得病人的治療效果大為改善,一些藥物,如雙磷酸根藥物,如Bisphosphonates和癌骨瓦及放射治療的使用,也可減輕骨病變所引起的疼痛,提昇病人的生活品質。

由於治療藥物的發展和診斷技術的進步,使得此病的預後大為改善。據統計,2013-2019間被診斷出此症的病人,約有60%以上的人可以存活超過5年以上,而有34%以上的人更可以存活長達10年以上。隨著國人平均壽命的延長,此病的發生也持續增加,但因診治和藥物的進展,病人的預後也越來來好。因此針對一些年長患有全身骨痛而疑為此症的病人,應盡早求治血液腫瘤專科醫師確定病因,及早治療,以免延誤治療時機,影響疾病的預後。